ユーザー検索結果

フォロワー12番組数0

フォロワー12番組数0http://ameblo.jp/alteisenriese5/ http://www.pixiv.net/member.php?id=1044890 ○自分の基本的な考え方 何事もシンプルに簡単に気楽に考えていこうぜ。人生解らない事だらけで、結局解らないまま一生涯終わってしまうだろう。知る事で楽しみも覚えるかもしれないが知って不快になり不幸にもなる。その解らないことだらけの中でせいぜい、なけなしの知恵と知識をつけて楽に楽しく過ごせればいい。 国家経済と歴史をしっかり知ると自分の中で見えてくる世界が広がると思う。この二つの学問は知ることで万人が幸福になると、個人的にそう思っている。この二つと合わせて政治も重要だが、政治は国家経済と歴史が分かれば学ぶ必要が無く、おのずとやるべき事と、やってはいけない事が解るからだ。 日本の抱えている問題は国家経済の仕組みを知る事でほとんど解決できる。1997年以降日本はデフレの問題を抱え続けている。このデフレは供給能力に対して需要が無いため起きているのである。デフレの問題の大本は所得が得にくくなる、もしくは所得が得られなくなる事である。具体的には企業が利益を上げにくくなる事、労働者の所得が増えずに減り続ける事、経営悪化により企業が倒産しやすくなる事、民間と公務員両方とも雇用しにくくなる事、失業して所得を得られなくなること、リストラ、海外への設備移転による国内の空洞化、企業が国内で設備投資を積極的に出来ない事、政府の税収が減る事である。 国家経済の仕組みを良く知る事は非常に重要である。現在抱えているデフレの問題の解決策は、日本国家が日銀にマネタリーベースを拡大させ、国家が支出して公共設備投資を行い、民間に公共事業をさせ、内需を拡大する。さらに消費税を撤廃させ減税をすることで、企業の消費税の負担が無くなり、消費税が無くなった分売り上げが伸び所得が増える。日本の名目GDPを拡大させる事が出来て初めてデフレを脱却することが出来る。 GDPには名目GDPと実質GDPの2つある。実際の経済に近いのは名目GDP、生産性とサービスの供給量を表しているのが実質GDP。多く使われているのが主に名目GDPである。 名目GDPと実質GDPを割って1以上になればインフレ傾向になり、1以下だとデフレ傾向になる。厳密に言うと実質GDPが上がらず名目GDPだけ上がり、差が大きければインフレ不況に陥りやすくなる。名目GDPが上がらず、実質GDPの方が高く差が大きければデフレ不況に陥りやすくなる。この名目GDPと実質GDPがだいたい同じくらいになり、このそれぞれの値を同じくらいで拡大していくのが望ましい。 名目GDPは生産面、支出面、分配面があり、これらの総額は全て等しくなり、三面等価の原則と呼ぶ。 ◆支出面の名目GDPの総額=個人消費+民間投資+政府支出+純輸出(輸出ー輸入) になる。 この支出面の名目GDPの中で現在のデフレで、最も拡大することが出来るのが政府支出である。なぜなら、デフレ化では個人消費、民間投資は冷え込み、拡大することが出来ない。純輸出は他の国がインフレでかつ市場が活性されている事が前提であり、2012年現在世界的に不況が蔓延して、しかも純輸出に占める日本支出面の名目GDPの総額の割合は13%(2010年時点)であり、拡大するのが困難である。よって唯一可能なのが政府支出のみである。この政府支出を拡大することによって、支出面の名目GDPの総額は増大し、政府の税収(法人税、所得税)、国民の可処分所得(給料)も増え、インフレになり経済成長させる事ができる。経済成長したことによって民間企業が民間銀行から借り入れたり、売り上げが伸びたことによって自前で支出して、名目GDPの民間投資部分が増え、民間投資が増えたことによって、相乗効果で個人消費が増えた状態になる。名目GDPと同時に実質GDPが増え、国家全体の生産性とサービスの供給が向上すれば、雇用が生まれ、本格的にデフレを脱却したと言えるだろう。 日本のデフレ脱却に最も有効な手段はマネタリーベースの拡大と、政府支出の拡大による公共設備の投資と内需拡大の2つセットで行う事である。ここでマネタリーベースは マネタリーベース=「日本銀行券発行高」+「貨幣流通高」+「日銀当座預金」 と表される。 2012年現在はマネタリーベースは100兆円である。日本の場合マネタリーベース拡大は主に民間銀行が国民の貯金がたまっているので、そこから国債にして日銀当座預金を増やしていく。日本銀行券発行高は日本の紙幣を意味しているが、普通紙幣の量は固定で増やすことはしない。 日本が内需拡大を出来るのは、マクロ的に見て日本国民全体の国民性が勤勉であり(ミクロ的に見ると地域ごとで気質が異なる。)、人口が1億人以上と多く市場があり、国内の企業の競争があり、企業全体の技術力が高く、国内企業の生産設備が充実して供給能力がある。公共設備の充実の必要性は日本国内の道路は整備が万全であらず、ミッシングリンクだらけで、サービスとしては最低である。また1960年代の高度成長期に整備された道路、橋、などが老朽化しており、橋や道路は50年~60年で更新時期が必要とされており、今まさにその老朽化のためのメンテナンスも必要である。道路不要論は全くのデタラメで、早急に設備投資を行う必要がある。http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/missinglink/index.html 道路の車線を増やすメリットは3つある。1つは渋滞を緩和することが出来ることである。車線が多くなれば多くなるほど渋滞がしにくくなるのである。今日渋滞が多いのは車線が少ないからである。それ故に多くの車が同じ道を通らなくてはならず、渋滞してしまうのである。2つ目は国内の供給能力の向上である。渋滞が緩和して無くなることによって、より速く多く物を届けることが出来る。特に運送業の職種には利益を上げるためには必要不可欠な要素になってくる。3つ目は緊急時の避難経路や供給ルートの確保である。日本は世界に類を見ない震災大国である。もしも道路が通れなくて通行止めにってしまえば、物資の供給が出来なくなってしまうが、災害時に車線が多ければ多いほど速く多くの物資を調達する事が出来る。津波などが来れば迅速に避難しなければならず、その逃げ場を確保できなければ大勢死ぬ事になるから、車線が多ければ多くの人が混雑せず素早く逃げて命拾いできるのだ。 日本は地震大国で、今後首都直下型地震が直撃する可能性が高い。地震により発生する津波が国土を襲う可能性も高い。その地震と津波に対策する為に国内全体の耐震強化、防潮堤の設置を増やす必要である。道路、耐震強化、防潮堤に国家が公共設備投資、さらに東北地方太平洋沖地震のを早期に復興する為に政府が支出拡大することで、日本のデフレは脱却し、かつ国家の国内の競争力と安全性を一石二鳥で可能になる。 今の日本にとって経済系が一番重要で立て直しやすい部分だと思う。経済を健全化できれば軍隊、教育を向上させることが出来るだろう。ただそれ以外の情報機関、資源、現日本国憲法は日本独自のものに確立するには時間がかかるだろう。 そのために国内でやらなければいけない具体的な事は1つ目は日銀総裁を罷免できる日銀法改正を行い、その権限を国会で持てるようにする事。TOPが今の白川ではまともにできないから別の奴にやらせなくてはならない。官僚である財務省の権限が強く政策の足かせになっている。財務省の中で最も権限が強いのが「主税局」の中の「国税庁」である。この国税庁は警察力がある。その力をなくすために財務省から国税庁を切り離し、社会保障と合わせて「歳入庁」を設立し、内閣府の外局とする。(実はこの辺の事は民主党が言っていたりする。)さらに財務省を監視する機関を創設する。3つ目は解散総選挙を行い、政権と首相を入れ替えることだ。 三橋貴明「新世紀へのビッグブラザーへ」 http://ameblo.jp/takaakimitsuhashi/ 細かい資料 http://members3.jcom.home.ne.jp/takaaki.mitsuhashi/data_37.html#Seifhu H24/02/22 参院国民生活・経済・社会保障に関する調査会【参考人】藤井聡 http://www.nicovideo.jp/watch/sm17044791 「日本『政府』」の負債について http://getnews.jp/archives/35822 「日本『国家』」のバランスシート(2009年3月末) http://members3.jcom.home.ne.jp/takaaki.mitsuhashi/data_22.html

フォロワー0番組数3

フォロワー0番組数3人権擁護法案(じんけんようごほうあん)は、日本の法律案。日本では初の包括的な人権擁護を目的とする法律案である。2002年(平成14年)の第154回国会(常会)に内閣が提出し、その後継続審議を経て、2003年(平成15年)10月の衆議院解散により廃案となった。廃案後も法務省や自民党内などでは引き続き検討が行われており、法案の内容や運用方法、制度の必要性などを巡って賛否両論ある。 具体的な反対意見としては、裁判所の令状もなしに家宅捜索や押収を行う事ができる(警察を上回る権力を持つ)、人権侵害の定義が曖昧で恣意的な運用が可能である(特定の人物に因縁をつけて家宅捜査することが可能)、人権擁護委員に国籍条項がない(北朝鮮の工作員なども容易に就任できる)、人権擁護委員が特定の団体によって構成されようとしているなどが挙げられる。 人権擁護法案と大同小異である民主党案の人権侵害救済法案についても同様の問題点が指摘されている。 ここでは、民主党案である所謂人権侵害救済法案についても取り上げる。 目次 [非表示] 1 概要 1.1 総則 1.2 人権委員会 1.3 人権擁護委員 1.4 人権救済手続 1.4.1 総則 1.4.2 一般救済手続 1.4.3 特別救済手続 1.5 労働関係特別人権侵害等に関する特例 1.6 補則 1.7 罰則 2 沿革 2.1 審議会における議論 2.2 法案提出後の議論 2.3 廃案後の議論 3 対案 3.1 民主党「人権侵害救済法案」 3.1.1 野党時代 3.1.2 マニフェストへの記述 3.1.3 2009年の政権交代以降 4 脚注 5 関連項目 6 外部リンク 概要 [編集]2002年(平成14年)の第154回国会(常会)に提出された人権擁護法案の概要は以下の通り。 総則 [編集]法律の目的は、「人権の侵害により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防並びに人権尊重の理念を普及させ、及びそれに関する理解を深めるための啓発に関する措置を講ずることにより、人権の擁護に関する施策を総合的に推進し、もって、人権が尊重される社会の実現に寄与すること」とされている(法案1条)。また、「国は、基本的人権の享有と法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり、人権の擁護に関する施策を総合的に推進する責務を有する。」として、国の責務を定めた(法案4条)。 「何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。」として、人権侵害等の禁止を定めた。なお、この法律において「人権侵害」とは、「不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいう。」と定められている(法案2条1項)。禁じられる人権侵害として掲げられているものは、次の通り(法案3条1項)。 1.不当な差別的取扱い 1.公務員としての立場において人種等(人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう。以下同じ。)を理由としてする不当な差別的取扱い 2.業として対価を得て商品、施設、役務等を提供する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い 3.事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い 2.不当な差別的言動等 1.人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動 2.職務上の地位を利用して相手方の意に反してする性的な言動 3.相手方に対して優越的な立場においてする虐待 また、差別助長行為等の禁止を定めた。差別助長行為等として掲げられている行為は、次の通り(法案3条2項)。 1.人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示等の方法で公然と摘示する行為 2.人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示等の方法で公然と表示する行為 人権委員会 [編集] 人権委員会制度および人権擁護委員制度(案)法務省の外局として、法案1条の目的を達成することを任務とする人権委員会を設置することとし(法案5条)、人権委員会は、国家行政組織法3条2項の規定に基づく行政委員会、いわゆる3条委員会とした。人権委員会は、人権救済、人権啓発等の事務を所掌し(法案6条)、人権委員会の委員長及び委員には、職権行使の独立性が定められた(法案7条)。 人権委員会は、委員長及び委員4人の計5人をもって組織し、委員のうち3人は、非常勤とした(法案8条)。委員長及び委員は、衆議院及び参議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する(法案9条1項)。任命に当たっては、委員長及び委員のうち、男女のいずれか一方の数が2名未満とならないよう努める(法案9条2項)。委員長及び委員の任期は3年(法案10条)、心身の故障のため職務の執行ができない等の法定の事由に該当する場合を除き、在任中、その意に反して罷免されることがない(法案11条、12条)。 また、人権委員会に事務局(法務省人権擁護局を廃止して改組)を置き、事務局の職員のうちには、弁護士となる資格を有する者を加えなければならない(法案15条)。事務局には、地方機関として地方事務所(法務局人権擁護部を廃止して改組)を置き、また、地方法務局に事務委任できることとした(法案16条)。 人権委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し、所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表する(法案19条)。また、人権委員会は、内閣総理大臣若しくは関係行政機関の長又は国会に対し、この法律の目的を達成するために必要な事項に関し、意見を提出することができる(法案20条)。 人権擁護委員 [編集]地域社会における人権擁護の推進を図るため、人権委員会に人権擁護委員を置く(法案21条)。人権擁護委員は、人権啓発、人権相談、人権侵害に関する情報収集等の職務のほか、人権委員会の委任により、人権侵害に関する一般調査及び一般救済の職務を行う(法案28条)。 人権擁護委員は、市町村長が推薦した者のうちから、人権委員会が委嘱する(法案22条1項、2項)。市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の住民のうちから、当該市町村議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦する(法案22条3項)。人権委員会は、市町村長等の意見を聴いて、市町村長が推薦した者以外の適任者に人権擁護委員を委嘱することができる(法案23条)。 人権擁護委員は、その職務に関して、人権委員会の指揮監督を受ける(法案30条)。人権擁護委員の任期は3年とし、人権擁護委員は非常勤とする(法案25条)。人権擁護委員には給与を支給しないものとし、人権擁護委員は職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる(法案26条)。 現行の人権擁護委員との主な違いは、委嘱する者が法務大臣から人権委員会となったこと、「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する」(人権擁護委員法6条3項)という要件(国籍要件)をなくしたため、日本国民以外の者を推薦できるようにしたこと、非常勤の国家公務員として国家公務員法が適用されること(人権擁護委員法5条参照)などである。 人権擁護委員は、人権擁護委員協議会を組織し、人権擁護委員協議会は、都道府県ごとに都道府県人権擁護委員連合会を組織し、全国の都道府県人権擁護委員連合会は、全国人権擁護委員連合会を組織し、それぞれ、人権擁護委員の職務に関する所要の事務等を行うことを任務とする(法案32条から35条まで)。 人権救済手続 [編集] 総則 [編集]人権委員会は、人権侵害に関する各般の問題について、相談に応ずる(法案37条)。 何人も、人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれがあるときは、人権委員会に対し、人権救済の申出をすることができる(法案38条1項)。人権委員会は、人権救済の申出があれば、性質上関与するのが適当でない事件又は行為の日から1年を経過した事件を除き、遅滞なく必要な調査をし、適当な措置を講じなければならない(法案38条2項)。人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、職権で、必要な調査をし、適当な措置を講ずることができる(法案38条3項)。 一般救済手続 [編集]人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査(一般調査)をすることができ、関係行政機関に対しては、必要な協力を求めることができる(法案39条)。 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる措置等(一般救済)を講ずることができる(法案41条)。 1.被害者等に対する助言、関係行政機関等への紹介、法律扶助に関するあっせんその他の援助 2.加害者等に対する説示、啓発その他の指導 3.被害者等と加害者等との関係の調整 特別救済手続 [編集]人権委員会は、不当な差別、虐待等、差別助長行為等、次に掲げる人権侵害については、一般救済のほか、次に掲げる措置(特別救済)を講ずることができる(法案42条、法案43条)。 1.不当な差別的取扱い 2.不当な差別的言動等。不当な差別的言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの。性的な言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの。 3.国又は地方公共団体の公権力の行使に当たる職員、社会福祉施設、医療施設その他これらに類する施設を管理する者又はその職員、学校その他これに類する施設を管理する者又はその職員、配偶者、高齢者の同居者などがする、暴行、わいせつな行為、心理的外傷を与える言動などの虐待。 4.報道機関又は報道機関の報道若しくはその取材の業務に従事する者がする、私生活に関する事実をみだりに報道し、その者の名誉又は生活の平穏を著しく害するなどの人権侵害 5.前各号に規定する人権侵害に準ずる人権侵害であって、その被害者の置かれている状況等にかんがみ、当該被害者が自らその排除又は被害の回復のための適切な措置を執ることが困難であると認められるもの。 人権委員会は、人権侵害について、調査を行い、又は同項に規定する措置を講ずるに当たっては、報道機関等の報道の自由又は取材の自由その他の表現の自由の保障に十分に配慮するとともに、報道機関等による自主的な解決に向けた取組を尊重しなければならない。 人権委員会は、上記1から3までの人権侵害(不当な差別的取扱い、不当な差別的言動等又は虐待。ただし、後述の労働分野における人権侵害を除く。)又は差別助長行為等について必要な調査をするため、次に掲げる処分(特別調査)を行うことができる(法案44条)。 1.事件の関係者に対する出頭要求・質問 2.当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の提出要求 3.当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所の立入検査 人権委員会は、委員又は事務局の職員に、この処分を行わせることができる。人権委員会の委員又は事務局の職員に立入検査をさせる場合においては、当該委員又は職員に身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させなければならない。この処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 人権委員会は、特別人権侵害(前節の人権侵害から、後述の労働分野における人権侵害を除いたものをいう。)に係る事件について、調停又は仲裁の申請を受理し、調停委員会又は仲裁委員会を設けて、これに調停又は仲裁を行わせる(法案45条)。人権委員会に、その行う調停及び仲裁に参与させるため、人権調整委員を置き、人権調整委員は、人権委員会が任命する(法案48条1項、2項)。人権調整委員の任期は3年とし、人権調整委員は非常勤とする(法案48条3項、5項)。 人権委員会は、特別人権侵害が現に行われ、又は現に行われたと認める場合において、当該特別人権侵害による被害の救済又は予防のため必要があると認めるときは、当該行為をした者に対し、理由を付して、当該行為の停止等その他被害の救済又は予防に必要な措置を執るべきことを勧告することができる(法案60条)。人権委員会は、この勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる(法案61条)。 人権委員会は、前節の勧告をした場合において、正当な理由がある場合であって、相当と認めるときは、資料を閲覧させ、謄抄本を交付することができ(法案62条)、当該人権侵害に関する請求に係る訴訟に参加することができるなどの訴訟援助を行うことができる(法案63条)。 人権委員会は、差別助長行為等が現に行われ、又は行われたと認めるときは、当該行為をした者に対し、理由を付して、当該行為の停止等を勧告することができる(法案64条)。また、人権委員会は、差別助長行為等をした者に対し、勧告をしたにもかかわらず、その者がこれに従わない場合において、当該不当な差別的取扱いを防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、当該行為の停止等を請求する差止め訴訟を提起することができる(法案65条)。 労働関係特別人権侵害等に関する特例 [編集]雇用主による不当な差別的取扱い、職場における不当な差別的言動等の人権侵害(労働関係特別人権侵害)については厚生労働大臣が、また、船舶関係の事業主による不当な差別的取扱い、職場における不当な差別的言動等の人権侵害(船員労働関係特別人権侵害)については国土交通大臣が、一般調査、調停、勧告等の措置を講ずることができる。 労働関係特別人権侵害及び船員労働関係特別人権侵害に関する特例は、現業職員の勤務条件に関する事項を除き、公務員に関して適用除外とする(法案81条)。 補則 [編集]この法律の適用に当たっては、救済の対象となる者の人権と他の者の人権との関係に十分に配慮しなければならず(法案82条)、また、何人も、人権救済の申出等をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないものとした(法案84条)。また、人権委員会は、その内部規律、人権救済手続その他所掌事務に関し必要な事項について人権委員会規則を定めることができるとした(法案85条)。 罰則 [編集]人権委員会の委員長又は委員が守秘義務に違反して秘密を漏らした場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとした(法案87条)。 また、正当な理由なく、特別調査に係る処分に違反した者及び調停委員会の出頭の求めに応じなかった者は、30万円以下の過料に処することとした(法案88条)。なお、過料に関する処分は、非訟事件手続法に基づき、当事者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。 沿革 [編集] 審議会における議論 [編集]人権擁護法案は、1996年(平成8年)、当時の総理府に置かれた地域改善対策協議会が、今後の同和対策に関する方策について意見を報告し[1][2]、これを受けて第1次橋本内閣が定めた閣議決定[3]の中に、その端緒が見られる。この閣議決定は、今後の方策として、「人権教育のための国連10年」[4]に係る施策の推進体制整備を挙げ、所要の行財政的措置を講ずることとした。 翌1997年(平成9年)5月、具体的な方策について審議するため、当時の松浦功・法務大臣が、法務省の人権擁護推進審議会[5]に対して、「人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項」を内容とする諮問を行った。同審議会は、審議の結果を「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項について」(1999年(平成11年)7月29日)、「人権救済制度の在り方について」(2001年(平成13年)5月25日)、ならびに「人権擁護委員制度の改革について」(2001年(平成13年)12月21日)という3つの答申にまとめた[6]。これらの答申は、法務省人権擁護局と人権擁護委員制度を中心とした現行の人権救済制度が果たしてきた役割を評価しつつも、実効的な救済という観点からは十分とはいえないとして、「人権委員会(仮称)という独立の機関を中心とした新たな人権救済制度の整備」[7]を提言した。 法案提出後の議論 [編集]法務省は、これらの答申に基づき、国内人権機構の地位に関する原則(パリ原則)[8]なども踏まえて、新たな人権救済制度の創設に関わる法案作成に着手し、人権擁護法案にまとめた。法案は、2002年(平成14年)3月8日、第1次小泉内閣により第154回国会(常会)に提出された。 法案では、報道機関による人権侵害についても、出頭要求・立入検査などの特別調査を定める特別救済手続の対象としており、また、人権委員会を法務省の外局としていたことなどもあって、報道の自由、取材の自由、人権委員会の独立性などに疑義があるとして、報道機関・野党などが広く法案に反対した[9]。このため、法案は、第154回国会(常会)、第155回国会(臨時会)、第156回国会(常会)と3会期連続で審議されたが成立せず、2003年(平成15年)10月の衆議院解散により廃案となった。 廃案後の議論 [編集]廃案後も、政府・与党では引き続き法案の検討が行われ、報道機関を特別救済の対象としないことなどの修正を加えた上で、再提出が試みられた。2005年(平成17年)2月には、政府・与党が前回の法案に一部修正を加えた上で、同年の第162回国会(常会)に再提出する方針を一旦固めた。しかし、法案について議論・検討した自民党法務部会での議事進行が、法案推進派の古賀誠・元自民党幹事長らによって強引に行われたとして、法案慎重派の平沼赳夫(法案に反対する真の人権擁護を考える懇談会会長)、亀井郁夫、城内実、衛藤晟一らから反対意見が噴出した結果、党執行部は同年7月に法案提出を断念した[10]。このときには、「人権侵害」の定義が曖昧であること、人権擁護委員に国籍要件がないこと、人権擁護委員の推薦候補者として「その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員」を挙げたことなどを主な反対理由としていた[11]。 2005年3月には「救う会」が「日本人拉致問題の解決の妨げになる」として法案成立に反対する声明を出し[12]、日本文化チャンネル桜等のメディアや西村幸祐、櫻井よしこ、西尾幹二ら識者、民主党の保守系議員にもこれに同調する意見が出るようになった。 部落解放同盟は同和立法の期限切れに伴う代替法として人権擁護法案の成立を強く推進している[13]。特に朝日新聞社に成立を促すよう強く働きかけを行っており、2005年(平成17年)の通常国会時は専務取締役の坂東愛彦や社会部の本田雅和などが同調し、紙面の論調に反映された[14]。同紙の社説では、特定の国や団体の影響が強まるのではないかという批判や、人権擁護委員から外国人を締め出すため、国籍条項を加えるよう求める声が高まっていることに対して、「だが、心配のしすぎではないか」

- タイムシフト

- タイムシフト

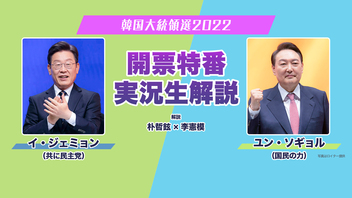

公式《韓国大統領選2017》みんなで見よう 新大統領決定の瞬間【ニコニコ×オーマイニュース】

公式《韓国大統領選2017》みんなで見よう 新大統領決定の瞬間【ニコニコ×オーマイニュース】※情勢により放送時間が変更する場合があります。ご了承ください。第19代韓国大統領選の開...

- タイムシフト

公式《韓国大統領選2017》現地韓国での報道は? KBS World 24 最新情報

公式《韓国大統領選2017》現地韓国での報道は? KBS World 24 最新情報韓国大統領の座は誰の手に。。?韓国国内のニュースを24時間生配信しているKBS world24から最新情報をお届けいたします。

- 放送予定

CH会員無料月1苦行配信【The Game of Sisyphus編】

CH会員無料月1苦行配信【The Game of Sisyphus編】月1で苦行ゲームをやるってマジっすか!? 今月はただただ岩を転がすゲーム「The Game of S...

- 放送予定

【8番のりば】ルーキー卒業記念!初実況した8番出口の続編をがんばる毛玉 \配信開始1か月記念日をretry/【初見プレイ】

\ もふもふ めりーのゲーム配信 / **配信開始1か月記念だよ** 初めてゲーム実況に挑戦した8番...

- 放送予定